今日も今日とてCustomyの調整であります。

まぁ、もともとヤマハのGEAR用を無理から付けてるんで

そうすんなりとはいかない訳だ。

前回からもトリーテクノさんとはいろいろやり取りをしていて

今回は

・フロント中央パネル

・フロントバイザー

・バックバイザー

・240mm支柱x2(交換部品)

・後部支柱用L型連結器

・パネル押え用ゴム

をお送りいただいたので、それらを使います。

●フロント中央パネル

実は納品時のフロント中央パネルには、おそらくパネル成型時にできたであろう

歪みというか滲みというか曇りのようなものがセンター部分にあって、このせいで

ほんの少しであるが視界不良が発生していた。

最初はメールでやり取りしていて、乱反射のせいではないか?などいろいろ意見があったのだが

写真でうまく撮影できたので送ってみたら、すぐに代替え品を送っていただくということに。

(以下、実際にトリーテクノさんに送った写真の一部)

やっぱり百聞は一見にしかずですな。

早速送っていただいた代替え品は上記写真のようなことは全くなくとってもクリアー。

今回は私がたまたまハズレを引いただけのようです。

ハズレ品は着払いで送ってくれとのことで、発送の手配をしました。

出荷前確認の新たなチェック項目として加えると同時に原因究明するとのことです。

ちなみに新しいパネルには速攻でゼロワイパーを施工しておいた(笑)。

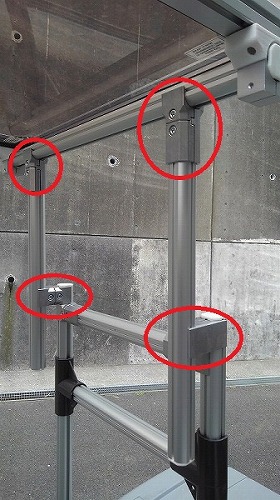

●前部取付支柱部

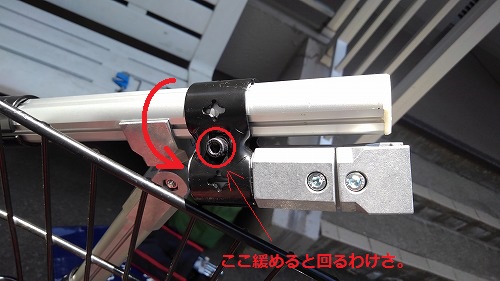

取付完成写真をトリーテクノさんにお送りしたところ、下記の部分の取り付け強度が

気になるので、写真に記したように直してほしい。そのために①で示す支柱(200mm)を

240mmに交換してくださいとのことで、部品を送っていただいた。

私的には強度において特に気にはしていなかったが、メーカーがそう言うんだから

そうしたほうがいいに違いない。

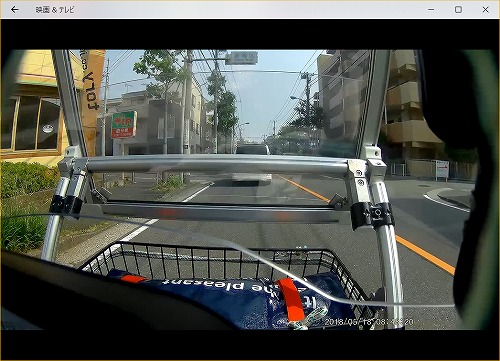

さらに、前回記載したようにドラレコの視界を遮っている支柱取付け部の位置も

この際だからもっと下に下げたいということでこちらも作業を開始。

(↑ 変更前)

で、これをじぃ~っと眺めていたわけですが、まずは交換用支柱を使わずこのまま

調整してみようという気になり

①を下げて、②を前方へ突出してみた。すると屋根自体がちょい前、ちょい下に移動されるものの

なんかいい感じになった。(ちょい前に来たことにる後部の状態は後に説明)

で、ここまで調整できてしまうと今度は③の隙間が気になった。

もうチョイ手前に持ってこれないかな。。。

これまたじ~っと眺めていたら、これなら下の支柱を200mm->240mmにするより

上の支柱を短くしたほうが良いと気づいた。。。。ので

送ってもらった支柱を20mmカットして220mmとしてみた。

こんな感じになるじゃない。いいんじゃない?

で、こうなった訳です。写真だとあんまり変わってないみたいになってるけど

カゴ前部と屋根の隙間は10mm程に縮まりました。

折角なので送ってもらったフロントバイザーも装着。

3か所ねじ止めです。

これで前方支柱分の強度アップ(たぶん)と風防効果も多少はマシ(増し)になったでしょう。

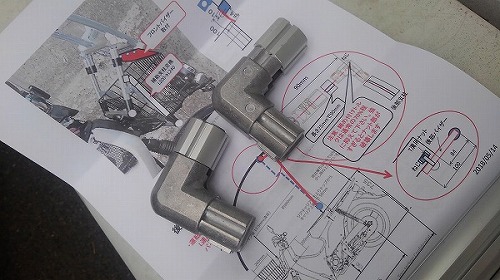

●後部取付支柱部

(↑ 変更前の状態。赤丸が今回取付方法を変えるところ。)

前方の取り付けを調整したため、後部にも影響が出ます。

もともとCubには少し短いか?と思われる屋根部なので、前方を調整した直後は

後部支柱が少し前のめりになっています。

こちらも対策品が届いたので取り付けてみましょ。

支柱と直結されていた部分を外し、間に新部品のL型連結器をはめ込みます。

抜けないようにネジネジ。

直立の支柱接続部分を、前回は手前に90度まわしていたのだが、それを左右外側へ変更。

つまり元に戻す。そうすると、

こうなる。

バックバイザーなるものも追加で取付け。

後方に10cmぐらい屋根が延長されました。!(^^)!

上から見るとこんな感じ。

初期取付時の状態↑

今回修正後の状態↑

屋根全体がだいたい3cmぐらい前に出て、前方約6cm、後方約3cm下がった感じになった。

後方の支柱はL型連結器で後ろに5cmぐらい押し出された。

また、支柱中間部の接続を運転手側から並行方向にしたので、乗車時の姿勢に少し余裕が出て

いい感じです。何となく車体とのフィット感が増した感じ。

●ビビリ音対策

前回使ったフローリング傷防止用シールを全部除去して

送っていただいた黒いゴムをいい具合にカットして、ココ(フレーム最先端部)と

ココ(中央パネル上部側)に左右同じようにセット。

(サッシのシーリングみたいな感じ)

あまり長く入れてしまうとフロントパネルが上下しなくなってしまうため

15cm位にして、少しきつめだがなんとかスライドできるようにした。

さらに、

例のフローリング傷防止用シールを下部パネルの上部と中央パネルの下部に

このようにはさんで接着。(左右端っこに)

中央パネルと下部パネルの接触によるガタつきを防止。

これでほぼ気にならない程度までビビリ音は激減。

ただしまだほんの少し発生するので、さらなる詰めが必要。

●サンシェード

これは納品当初から同梱されていたのだが、取り付け方がわからず放置していたもの。

なんと、スマホのスクリーン保護シートのようにただ貼り付ければOKということで

やってみた。

ほんとだ!くっついた!不思議。

これから暑くなってくるので結構いいかも。

まぁ、なんだかいろいろごちゃごちゃくっついてる感じですけどね。

カブプロだから、いいかと。。。(笑)。

●最後の課題

もともと気にはなっていたのだが、下の写真の赤丸部分。

これは、ルーフ部分とスクリーン部分を分けているフレームで、おそらく強度維持の目的も

あると思われるアルミ材。

今回の調整で、これが数センチ前側に移動したので、ますます気になるように。

停止線で止まった時(先頭でね)に、結構な確率でこいつが信号機と私の視線の間に入って

信号が見えない時も。

幸い中央パネルは長めになっており、上部パネルと中央パネルをくっ付けたフロント全閉状態で

最下部パネルと10cm位重なっている。

この長さを利用して、ルーフのブロンズ色のパネルをカットして、赤丸フレームを後方へ

下げる予定。

もう少し運用して、カットできる最大値を考慮したうえで決めることにしよう。

というわけで本日はここまで。

ちなみに。。。。

今回の取り付け調整前のドライブレコーダー画像

肝心なところが見えません(笑)。( ゚Д゚)

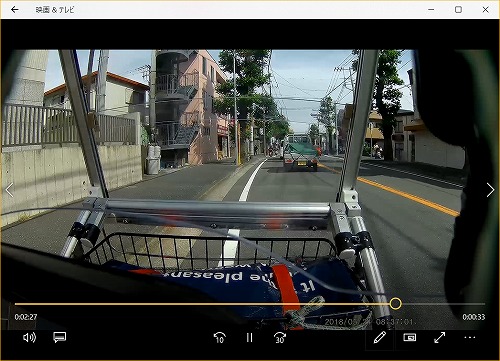

取り付け調整後

前がすっきり。これなら録画データも使えるでしょう。

まぁ、もともとヤマハのGEAR用を無理から付けてるんで

そうすんなりとはいかない訳だ。

前回からもトリーテクノさんとはいろいろやり取りをしていて

今回は

・フロント中央パネル

・フロントバイザー

・バックバイザー

・240mm支柱x2(交換部品)

・後部支柱用L型連結器

・パネル押え用ゴム

をお送りいただいたので、それらを使います。

●フロント中央パネル

実は納品時のフロント中央パネルには、おそらくパネル成型時にできたであろう

歪みというか滲みというか曇りのようなものがセンター部分にあって、このせいで

ほんの少しであるが視界不良が発生していた。

最初はメールでやり取りしていて、乱反射のせいではないか?などいろいろ意見があったのだが

写真でうまく撮影できたので送ってみたら、すぐに代替え品を送っていただくということに。

(以下、実際にトリーテクノさんに送った写真の一部)

やっぱり百聞は一見にしかずですな。

早速送っていただいた代替え品は上記写真のようなことは全くなくとってもクリアー。

今回は私がたまたまハズレを引いただけのようです。

ハズレ品は着払いで送ってくれとのことで、発送の手配をしました。

出荷前確認の新たなチェック項目として加えると同時に原因究明するとのことです。

ちなみに新しいパネルには速攻でゼロワイパーを施工しておいた(笑)。

●前部取付支柱部

取付完成写真をトリーテクノさんにお送りしたところ、下記の部分の取り付け強度が

気になるので、写真に記したように直してほしい。そのために①で示す支柱(200mm)を

240mmに交換してくださいとのことで、部品を送っていただいた。

私的には強度において特に気にはしていなかったが、メーカーがそう言うんだから

そうしたほうがいいに違いない。

さらに、前回記載したようにドラレコの視界を遮っている支柱取付け部の位置も

この際だからもっと下に下げたいということでこちらも作業を開始。

(↑ 変更前)

で、これをじぃ~っと眺めていたわけですが、まずは交換用支柱を使わずこのまま

調整してみようという気になり

①を下げて、②を前方へ突出してみた。すると屋根自体がちょい前、ちょい下に移動されるものの

なんかいい感じになった。(ちょい前に来たことにる後部の状態は後に説明)

で、ここまで調整できてしまうと今度は③の隙間が気になった。

もうチョイ手前に持ってこれないかな。。。

これまたじ~っと眺めていたら、これなら下の支柱を200mm->240mmにするより

上の支柱を短くしたほうが良いと気づいた。。。。ので

送ってもらった支柱を20mmカットして220mmとしてみた。

こんな感じになるじゃない。いいんじゃない?

で、こうなった訳です。写真だとあんまり変わってないみたいになってるけど

カゴ前部と屋根の隙間は10mm程に縮まりました。

折角なので送ってもらったフロントバイザーも装着。

3か所ねじ止めです。

これで前方支柱分の強度アップ(たぶん)と風防効果も多少はマシ(増し)になったでしょう。

●後部取付支柱部

(↑ 変更前の状態。赤丸が今回取付方法を変えるところ。)

前方の取り付けを調整したため、後部にも影響が出ます。

もともとCubには少し短いか?と思われる屋根部なので、前方を調整した直後は

後部支柱が少し前のめりになっています。

こちらも対策品が届いたので取り付けてみましょ。

支柱と直結されていた部分を外し、間に新部品のL型連結器をはめ込みます。

抜けないようにネジネジ。

直立の支柱接続部分を、前回は手前に90度まわしていたのだが、それを左右外側へ変更。

つまり元に戻す。そうすると、

こうなる。

バックバイザーなるものも追加で取付け。

後方に10cmぐらい屋根が延長されました。!(^^)!

上から見るとこんな感じ。

初期取付時の状態↑

今回修正後の状態↑

屋根全体がだいたい3cmぐらい前に出て、前方約6cm、後方約3cm下がった感じになった。

後方の支柱はL型連結器で後ろに5cmぐらい押し出された。

また、支柱中間部の接続を運転手側から並行方向にしたので、乗車時の姿勢に少し余裕が出て

いい感じです。何となく車体とのフィット感が増した感じ。

●ビビリ音対策

前回使ったフローリング傷防止用シールを全部除去して

送っていただいた黒いゴムをいい具合にカットして、ココ(フレーム最先端部)と

ココ(中央パネル上部側)に左右同じようにセット。

(サッシのシーリングみたいな感じ)

あまり長く入れてしまうとフロントパネルが上下しなくなってしまうため

15cm位にして、少しきつめだがなんとかスライドできるようにした。

さらに、

例のフローリング傷防止用シールを下部パネルの上部と中央パネルの下部に

このようにはさんで接着。(左右端っこに)

中央パネルと下部パネルの接触によるガタつきを防止。

これでほぼ気にならない程度までビビリ音は激減。

ただしまだほんの少し発生するので、さらなる詰めが必要。

●サンシェード

これは納品当初から同梱されていたのだが、取り付け方がわからず放置していたもの。

なんと、スマホのスクリーン保護シートのようにただ貼り付ければOKということで

やってみた。

ほんとだ!くっついた!不思議。

これから暑くなってくるので結構いいかも。

まぁ、なんだかいろいろごちゃごちゃくっついてる感じですけどね。

カブプロだから、いいかと。。。(笑)。

●最後の課題

もともと気にはなっていたのだが、下の写真の赤丸部分。

これは、ルーフ部分とスクリーン部分を分けているフレームで、おそらく強度維持の目的も

あると思われるアルミ材。

今回の調整で、これが数センチ前側に移動したので、ますます気になるように。

停止線で止まった時(先頭でね)に、結構な確率でこいつが信号機と私の視線の間に入って

信号が見えない時も。

幸い中央パネルは長めになっており、上部パネルと中央パネルをくっ付けたフロント全閉状態で

最下部パネルと10cm位重なっている。

この長さを利用して、ルーフのブロンズ色のパネルをカットして、赤丸フレームを後方へ

下げる予定。

もう少し運用して、カットできる最大値を考慮したうえで決めることにしよう。

というわけで本日はここまで。

ちなみに。。。。

今回の取り付け調整前のドライブレコーダー画像

肝心なところが見えません(笑)。( ゚Д゚)

取り付け調整後

前がすっきり。これなら録画データも使えるでしょう。

PR

先週取り付けた屋根の調整をば。

もう少し屋根全体を前側に持ってこようかと思っていろいろ調整したのだが

結果、元の位置に戻した(笑)。

よく考えたら今の状態で特に不満はないし、前かごとの隙間による風防効果低減も

今のところ全然気になってない。取り付け強度も全く不安はない。

むしろこれ以上全体を前に持っていくと当然屋根の位置も低くなり

・頭上のクリアランスがこれ以上なくなるのはちょっと。

・ルーフ部分とフロントパネル部分にある左右のフレームをつなぐ

アルミの仕切りが視界に入る。

ということでこのまま運用することに。

ルーフとのクリアランス。一人で撮ってるのでかなり適当だがまぁ参考程度に。

1点だけ何とかしなければならないのは、ドライブレコーダー。

矢印部分の横梁とフレーム先端が前方に増えたのだが、この2本がドラレコの画角の

ど真ん中に来てしまって、とっても邪魔。(運転の視界には全然問題ないけど)

ドラレコの取り付け位置を変えるしかないのだが、ルーフ側にはつけたくないし

(晴天時にはルーフ外して運用も考慮しているため)

ここは今後の検討材料ですね。

ゼロワイパーも施工してみた。

パネル部分は中性洗剤で洗った後、プレクサスを塗布。

↑これは、プレクサスのみの状態でバケツで水をかけてみた図。

↑は、ゼロワイパー施工後に同じようにバケツで水をかけてみた図。(っていうか

何にもしてないみたいだな。。。。)

なかなかの威力です。が、触っただけでとれちゃうらしいので(すでにこの後何か所か

効果が無くなっていることを確認(笑))

Customyのように上下に動かすパネルへの効果は、あまり長持ちしないだろう。

ま、でもやんないよりやったほうがいいかな。

あとは、パネルのビビリ音対策。

中段パネルと下段パネルの重なり部分が激しく共鳴するので、まずはこの椅子の足に

貼るやつ(100均)を試してみる。

結果、パネルを支える両サイドのフレームの溝に入れ込んだのだが、意外と隙間がなく

これ入れるとパネルが上下しなくなる(泣)。

とりあえず、ビビリ音なしのほうがいいので入れておいたが、ここも更なる改善が必要だ。

さて、だいたい固まってきたので、あとは本降りの雨を経験するだけってことで(笑)。

ついでに洗車とチェーン張りも実施し本日は終了!

もう少し屋根全体を前側に持ってこようかと思っていろいろ調整したのだが

結果、元の位置に戻した(笑)。

よく考えたら今の状態で特に不満はないし、前かごとの隙間による風防効果低減も

今のところ全然気になってない。取り付け強度も全く不安はない。

むしろこれ以上全体を前に持っていくと当然屋根の位置も低くなり

・頭上のクリアランスがこれ以上なくなるのはちょっと。

・ルーフ部分とフロントパネル部分にある左右のフレームをつなぐ

アルミの仕切りが視界に入る。

ということでこのまま運用することに。

ルーフとのクリアランス。一人で撮ってるのでかなり適当だがまぁ参考程度に。

1点だけ何とかしなければならないのは、ドライブレコーダー。

矢印部分の横梁とフレーム先端が前方に増えたのだが、この2本がドラレコの画角の

ど真ん中に来てしまって、とっても邪魔。(運転の視界には全然問題ないけど)

ドラレコの取り付け位置を変えるしかないのだが、ルーフ側にはつけたくないし

(晴天時にはルーフ外して運用も考慮しているため)

ここは今後の検討材料ですね。

ゼロワイパーも施工してみた。

パネル部分は中性洗剤で洗った後、プレクサスを塗布。

↑これは、プレクサスのみの状態でバケツで水をかけてみた図。

↑は、ゼロワイパー施工後に同じようにバケツで水をかけてみた図。(っていうか

何にもしてないみたいだな。。。。)

なかなかの威力です。が、触っただけでとれちゃうらしいので(すでにこの後何か所か

効果が無くなっていることを確認(笑))

Customyのように上下に動かすパネルへの効果は、あまり長持ちしないだろう。

ま、でもやんないよりやったほうがいいかな。

あとは、パネルのビビリ音対策。

中段パネルと下段パネルの重なり部分が激しく共鳴するので、まずはこの椅子の足に

貼るやつ(100均)を試してみる。

結果、パネルを支える両サイドのフレームの溝に入れ込んだのだが、意外と隙間がなく

これ入れるとパネルが上下しなくなる(泣)。

とりあえず、ビビリ音なしのほうがいいので入れておいたが、ここも更なる改善が必要だ。

さて、だいたい固まってきたので、あとは本降りの雨を経験するだけってことで(笑)。

ついでに洗車とチェーン張りも実施し本日は終了!

さて、あとは屋根部分を載せるだけってことで、昼飯前にやっちゃいましょ。

これを載っけるわけです。この部分でカタログ値6.7kgらしい。

で、載っけてみましたが、「うぉっ!」ということが発生。

先の前支柱の古いロボットのお手手のところに、屋根側フレームにある受け側横梁を

載せるのだが、なんと屋根全体の長さが足らず、後ろの支柱まで届かないではないかっ!

パッと見10cmは足りない。。。

屋根を真ん前から、プロレスのバックドロップよろしく抱え込んでの中腰作業。

ところが、屋根の後ろ部分(自分から一番遠いところ)が届かないので

「うぉっ!」と声も出るっちゅうもんですわ。(テコの原理ですか?倍重く感じましたわ)

一瞬、「あれ?全然だめじゃん、これ(←この場合はCustomy全体をさす)」と

思ったが、ここはとりあえず昼飯食いながら落ち着きを取り戻すことに。

(--- 昼食摂取中 ---)

さ、気を取り直して。。。

とにかくさっき取り付けた前後の支柱の間隔を狭めなければなりませんね。

で、ここでCustomyの構造をじっくりチェック。

支柱や連結部もなめまわすようにチェック。

「あ、そうかぁ」

とここでやっとCustomyの本来の意味っちゅうかそういうのがわかった気が。

各連結器はスライド可能で伸びたり縮んだり、さらに90度単位で回ったりするわけです。

それらは決して固定で使えってわけじゃなく、「自分で工夫して(Customして)取り付けろよ」

ってことだったんですね。CustomyってCustom Meってことか。。。

と勝手に腑に落ちる私。

で、前部支柱の横梁をなるべく車体側に取付直し、支柱自信をなるべく垂直に立て

さらに後部支柱の上側をくるっとまわして手前に。

とかやったら

載りました(@_@)!(シールド保護用のビニールついた状態です)

微調整して増し締めして終了です。

運用していくうちに、またいろいろいじることになりそうだけど

ま、とりあえず完成っちゅうことで!

走行時の感想や使い勝手などはまた別の機会に。

とりあえずの感想として。。。

・かっこいいかどうか?=>まぁ悪くないんじゃないかと。(トリーテクノさん、すみません(笑))

カブだから許せるってことですかね。「自作しました」って言っても通るかも(笑)。

さて、これにて屋根つきバイク復活です。

屋根つきバイク2世として、この先どうなるかはお楽しみってことで。

あ、そうそう、一応言っておきますが、ゾロ屋根とは端から比べていません。

そういう製品ではないと思ってますので。(笑)。

あくまでポンづけできて、雨がそこそこしのげりゃラッキー程度の期待感で選択してます。

その期待を裏切る良さがあればもっといいっ!てことで。

これを載っけるわけです。この部分でカタログ値6.7kgらしい。

で、載っけてみましたが、「うぉっ!」ということが発生。

先の前支柱の古いロボットのお手手のところに、屋根側フレームにある受け側横梁を

載せるのだが、なんと屋根全体の長さが足らず、後ろの支柱まで届かないではないかっ!

パッと見10cmは足りない。。。

屋根を真ん前から、プロレスのバックドロップよろしく抱え込んでの中腰作業。

ところが、屋根の後ろ部分(自分から一番遠いところ)が届かないので

「うぉっ!」と声も出るっちゅうもんですわ。(テコの原理ですか?倍重く感じましたわ)

一瞬、「あれ?全然だめじゃん、これ(←この場合はCustomy全体をさす)」と

思ったが、ここはとりあえず昼飯食いながら落ち着きを取り戻すことに。

(--- 昼食摂取中 ---)

さ、気を取り直して。。。

とにかくさっき取り付けた前後の支柱の間隔を狭めなければなりませんね。

で、ここでCustomyの構造をじっくりチェック。

支柱や連結部もなめまわすようにチェック。

「あ、そうかぁ」

とここでやっとCustomyの本来の意味っちゅうかそういうのがわかった気が。

各連結器はスライド可能で伸びたり縮んだり、さらに90度単位で回ったりするわけです。

それらは決して固定で使えってわけじゃなく、「自分で工夫して(Customして)取り付けろよ」

ってことだったんですね。CustomyってCustom Meってことか。。。

と勝手に腑に落ちる私。

で、前部支柱の横梁をなるべく車体側に取付直し、支柱自信をなるべく垂直に立て

さらに後部支柱の上側をくるっとまわして手前に。

とかやったら

載りました(@_@)!(シールド保護用のビニールついた状態です)

微調整して増し締めして終了です。

運用していくうちに、またいろいろいじることになりそうだけど

ま、とりあえず完成っちゅうことで!

走行時の感想や使い勝手などはまた別の機会に。

とりあえずの感想として。。。

・かっこいいかどうか?=>まぁ悪くないんじゃないかと。(トリーテクノさん、すみません(笑))

カブだから許せるってことですかね。「自作しました」って言っても通るかも(笑)。

さて、これにて屋根つきバイク復活です。

屋根つきバイク2世として、この先どうなるかはお楽しみってことで。

あ、そうそう、一応言っておきますが、ゾロ屋根とは端から比べていません。

そういう製品ではないと思ってますので。(笑)。

あくまでポンづけできて、雨がそこそこしのげりゃラッキー程度の期待感で選択してます。

その期待を裏切る良さがあればもっといいっ!てことで。

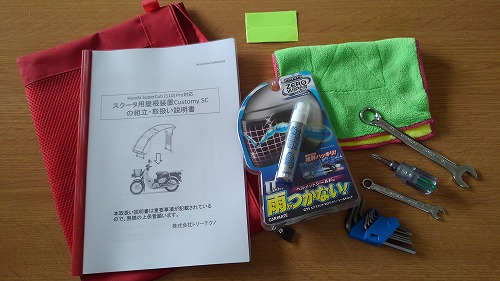

組立に当たって、前もって取説とにらめっこ。

ただ、カブ用は今回が初めてなので取付写真などが当然ながらない(^_^;)。

部品名やその箇所をこうしろとかああしろとか文字で書いてあるんだが

はっきり言ってよ~分からん(笑)。

これは、とにかく実践あるのみって感じだ。

早速、実践開始。これ(↑)が現状。

まずは、籠やらリアボックスやらを外す。

すっきり。(*^。^*)

説明書ではミラーをCustomyフレーム側に移植するようになっているが、

干渉しないのであれば、このままがいいのでまずは外さずに。

旭風防のスクリーンもこのまま。

天気がいい日のちょっツー(ちょっとそこまでツーリング)では、屋根をとっ外す予定なので

なるべく現状を維持したいわけであります。

これ(↑)が支柱関係。梱包は丁寧なほうと思う。

まずは、前方の支柱を取り付けていきます。上記の横梁2本と、下側の支柱2組を使う。

まずはバイク本体との連結用横棒(取説上では「上部連結用横梁」)を取り付け。

ちなみ青いマスキングテープは、出荷時から貼ってあったもの。親切です。(*^。^*)。

そして下側も(下部連結用横梁)。どちらもU字ボルトで固定します。

このあたりの取り付け位置などは、前もってトリーテクノさんとメールでやり取りした通り。

(下部は、最後にもっと車体側に近づけて取り付けた。)

こんな感じになるわけです。実測してないけど横幅はカタログ値で525mm。

支柱2組を取り付けた図。

この時、横梁両端のカバーを取り外さないと、支柱が入らない。

これ(↑)一旦外すんですよ。

さらに六角レンチが刺さってる回転部分を緩めたり

横梁に差し込む部分を緩めたりが必要。(緩めるとこの様に外れるのだよ)

そうするとこう(↑)なる。正面からの図。

で、ここでフロントバスケットを元に戻すんだが。。。

入らないのですよ、これが。いろいろ引っかかって。。。

あれ?支柱取り付ける前に籠付けないといかんかったか?と一瞬思ったが。。。

上の写真でいうと一番上っ側のロボットのお手手みたいなところ、その接続部を

緩めりゃ~OKとわかったりする。

籠を入れて締め付けたら、元に戻すっちゅうこったな。

頭を使いなさいってことです。

続いて後ろ側。

これをリアキャリアに取り付ける。

キャリアの立ち上り部分にU字ボルトで両側固定。

こんな感じ。横幅400mm程かな?

万が一U字が緩んだとき、支柱が上にずれる恐れがあるのでは?とやり取りした結果、

ホースベルトで留めたらどうかね?的なことになった。

このホースベルトを使ってキャリア台座本体と横梁をさらに固定。

(上の写真は最後に撮ったのですでに後方支柱が立っている)

取り付けた横梁の連結部分に、後部支柱をぶっ差して立てれば、ほれこの通り。

さて、ここまでで準備は完了。あとは屋根部分を乗っければ終了ってことですね。

長くなったので、それはまた次の記事で。

ただ、カブ用は今回が初めてなので取付写真などが当然ながらない(^_^;)。

部品名やその箇所をこうしろとかああしろとか文字で書いてあるんだが

はっきり言ってよ~分からん(笑)。

これは、とにかく実践あるのみって感じだ。

早速、実践開始。これ(↑)が現状。

まずは、籠やらリアボックスやらを外す。

すっきり。(*^。^*)

説明書ではミラーをCustomyフレーム側に移植するようになっているが、

干渉しないのであれば、このままがいいのでまずは外さずに。

旭風防のスクリーンもこのまま。

天気がいい日のちょっツー(ちょっとそこまでツーリング)では、屋根をとっ外す予定なので

なるべく現状を維持したいわけであります。

これ(↑)が支柱関係。梱包は丁寧なほうと思う。

まずは、前方の支柱を取り付けていきます。上記の横梁2本と、下側の支柱2組を使う。

まずはバイク本体との連結用横棒(取説上では「上部連結用横梁」)を取り付け。

ちなみ青いマスキングテープは、出荷時から貼ってあったもの。親切です。(*^。^*)。

そして下側も(下部連結用横梁)。どちらもU字ボルトで固定します。

このあたりの取り付け位置などは、前もってトリーテクノさんとメールでやり取りした通り。

(下部は、最後にもっと車体側に近づけて取り付けた。)

こんな感じになるわけです。実測してないけど横幅はカタログ値で525mm。

支柱2組を取り付けた図。

この時、横梁両端のカバーを取り外さないと、支柱が入らない。

これ(↑)一旦外すんですよ。

さらに六角レンチが刺さってる回転部分を緩めたり

横梁に差し込む部分を緩めたりが必要。(緩めるとこの様に外れるのだよ)

そうするとこう(↑)なる。正面からの図。

で、ここでフロントバスケットを元に戻すんだが。。。

入らないのですよ、これが。いろいろ引っかかって。。。

あれ?支柱取り付ける前に籠付けないといかんかったか?と一瞬思ったが。。。

上の写真でいうと一番上っ側のロボットのお手手みたいなところ、その接続部を

緩めりゃ~OKとわかったりする。

籠を入れて締め付けたら、元に戻すっちゅうこったな。

頭を使いなさいってことです。

続いて後ろ側。

これをリアキャリアに取り付ける。

キャリアの立ち上り部分にU字ボルトで両側固定。

こんな感じ。横幅400mm程かな?

万が一U字が緩んだとき、支柱が上にずれる恐れがあるのでは?とやり取りした結果、

ホースベルトで留めたらどうかね?的なことになった。

このホースベルトを使ってキャリア台座本体と横梁をさらに固定。

(上の写真は最後に撮ったのですでに後方支柱が立っている)

取り付けた横梁の連結部分に、後部支柱をぶっ差して立てれば、ほれこの通り。

さて、ここまでで準備は完了。あとは屋根部分を乗っければ終了ってことですね。

長くなったので、それはまた次の記事で。

ずっとね、これ乗って通勤してたんですよ。

(↑これ:お別れの日の一枚)

そりゃもう、雨の日も風の日もね、高速乗ってお客さんのところだってね。

えぇえぇ、もう便利便利、そりゃぁ最高の乗り物でしたわ。

でもね、ついつい売払ってカブちゃんに乗り換えちゃったわけです。

カブちゃんはそりゃぁ乗ってて楽しいのですよ。

特に遊びに関しては、キャンプツーリングだってこなせるしね。

どこへ行くにも気兼ねしないし、あのトコトコ感と独特のシフト操作による

操ってる喜び!やはりこれは捨てられないし。。。

でもねぇ、これから梅雨時だし。。。。やっぱり雨はね、面倒臭いですよねぇ、雨は。

今現在は、雨の日はしょうがないからカッパ着て乗ってるんですがね、それも面倒なんだけど

ヘルメットのシールドに雨が直接降ってくるって感覚が久々で、そして「こんなに視界悪かったっけ??」と思っちゃう今日この頃。

んで、やっぱりあれ(↑)が恋しくなっちゃう訳で、また屋根付きスクーターを増車しようか

などと本気で考えましたよ。ホント。

トリシティ155の屋根付きがいいなぁなんて思ってましたが、価格見て即却下(笑)。

屋根付きって新車はもちろん中古も高過ぎるでしょ。ま、屋根だけで13万ぐらいするから

しょうがないかとも思いますがねぇ。

増車したら停める場所の問題やら維持費の問題やらもあるし、せっかく3台=>2台に

減らしたのになんだかなぁという、まぁほんとにいろいろ悩みました。挙句。。。

これ(↑)が届いたっちゅうところから今日の本題ですわ。

もともとカブには屋根ってない(当たり前)、オプションでも用意はない(これも当たり前か)。

唯一あるのが(株)アイオー社のルーフシールドなんだけど(これ↓:写真拝借)

いやぁ~、ないなぁ~と。(耐久性とかあんまり評判も良くないみたいだし…)

で、見つけたのがこれ(↓ ※これとかあれとか多すぎっ!とか言わない)

これならまだ許せるっ!(トリーテクノさん、スミマセン(^_^;))

(株)トリーテクノのCustomyシリーズ。

ただし、カブ用のラインナップは無いようで、直接問い合わせてみた。

だって、カブプロなら装着できそうじゃないですか、これ(↑:上図)

それにこれ、取り外しも簡単ということで、雨が絶対降らないと確信できる日は

外しちゃって使えるというじゃないですか。

ということで、さっそく妄想してみる。

無理やり合成写真(↑)。合成仕上げが甘々なのはこの際目をつぶってください。

あ~、なるほどね。こんな感じか。まぁ悪くないんじゃないの?

働くカブには意外と似合ってるんじゃね?私的には外観も合格です。

で、トリーテクノさんもやってくれるというので

カブの寸法測ったりあれこれメールでやり取りすること40日あまり。GW後半の5/3に届いたのが

これ(↑)。SC-01という型番が手書きなのが良い(笑)。たぶんスーパーカブの

頭文字だと思われる。製品番号は001番となっていた。

トリーテクノさんとのやり取りはとても信頼できたので、あとは製品がどうか?というところ。

取付実績のない(つまり後に新製品となりうる)車種の場合、データの提供(寸法など)と

取付後の写真数枚を提供することを条件に割引してくれるらしい。

というわけでルーフシールドの半額以下でご提供いただきました!

しかも出荷前の点検で屋根のシールド部分に傷があったとのことで、

部品交換してくれた(らしい、その分2日届くのが遅れたけど)。ま、こういうとこ大事でしょ。

GWはいろいろ予定が入っていたため、最終日の5/6に、開梱取付作業を行った。

梱包の中身はこんな感じ。

オプションのサイドパネルとサイドバイザーもキャンペーン中とのことで無料でご提供いただいた。

取説とその他備品。梱包の段ボールもそうだが、こちらも手作り感満載(笑)。

でも好感が持てますし、私は個人的にこういうの好きです。

真ん中の青っぽいパッケージはご存じ「ゼロワイパー」。

今回の屋根取付に当たっての懸念材料はやはりワイパーをどうするか。

当然電動ワイパーが一番良い!というのが私の持論ですが、残念ながらCustomyには

設定がないのですよ。

このあたりもメールでやり取りしたんだけど、トリーテクノでもこの件は承知していて

今の商品では

1)ゼロワイパーなど撥水ケミカルを使う

2)分割式フロントパネルにより前方3cmぐらい隙間をあけて視界をキープ

3)停車時にはハンドワイパー

という3つの方法を提供している。これらについての私見は

1)は期待していたけど、どうやら塗布するのにコツというかタイミングがあるらしく

特に「雨が降る直前に塗るのがベスト」というのはちょっとどうかと。。。

ていうかいろいろ面倒臭いから屋根付けるのに、雨降るたびに、いや、雨が降りそうになるたびになんて塗ってられんじゃないかいっ!(でもいずれ試してみるけどね)

2)これは期待している。3cm程度の開口部でどの程度視界確保ができるのか?

また、本当に気になるほど雨が侵入してこないのか?

3)は、まぁ無いよりゃマシ 程度にしか考えていない。

というかたぶん取付しない方向で。

実は、「まぁ何とかなんだろう」程度にしか考えてなかったりするのですがね(笑)。

なんなら最後は自力で電動ワイパーつけるか、とかね。

でも、たぶん何ともならないのもこの部分かとも思ってますが(苦笑)。

屋根付きバイクで一番の懸念材料はやはり雨の日の視界確保。

前に乗ってたスカブーは電動ワイパーだったので、この点はまったくストレス無しだった。

ただ一度、雨の日にワイパーのブレード取付部が壊れて動かなくなった時があり

このときはホント「死ぬか」と思うほど危険でした。

ほぼ前が見えない!ちょくちょく停まってスクリーンを拭いたり、ケミカル吹いたり

いろいろしたけど、まぁ難儀しました。

ケミカル類も善し悪しで、使ったことないけどゼロワイパーみたいに雨滴が全然スクリーンに

残らないなら問題ないけど、撥水だけで弱い雨だとスクリーンに雨滴が残る場合、

夜だとホント危険です。

前の車がブレーキ踏んだら、ブレーキランプの赤がスクリーンいっぱいに乱反射して

まぁ眩しいしなんも見えない。

この時は、「クソ、この屋根取っ払えないかなっ!邪魔だ~!」と本気で思いましたよ。

結局スクリーン横から顔を突き出して視界確保しながら何とか帰宅した思い出があります。

この経験があるから、この製品を選んでいるといっても過言ではありません。

それは、「フロントスクリーンが開く」というこの点。

最悪濡れるのさえ覚悟すれば、スクリーンをオープンして視界は確保できるわけです。

(全開にすると上下に40cmぐらいオープンします)

もちろん、だったら屋根なんかつけなきゃいいじゃんというご意見もありますが

それを言っちゃ~おしめぇよってことで(笑)。

だって屋根はあるんだから停まってるときは(風がなければ)そんなに濡れないはず

とか、3cmぐらいの隙間あけるだけでOKなら、前だってそんなに濡れないはず

とか、ゼロワイパー+3cmオープンの合わせ技できっといけるはず

とかの希望を持っての導入ってことです。

Customyそのほかの付属品

コクピットといっていいのかどうか、室内側につけるサンバイザー、

ルーフフレームにミラーを移植するためのアダプター、屋根が薄茶色の透明なポリカーボなので

日よけ用のサンシェード(よく車の窓に貼ってるやつ)など

さて、長くなったので実際の取り付けは別記事で。

(↑これ:お別れの日の一枚)

そりゃもう、雨の日も風の日もね、高速乗ってお客さんのところだってね。

えぇえぇ、もう便利便利、そりゃぁ最高の乗り物でしたわ。

でもね、ついつい売払ってカブちゃんに乗り換えちゃったわけです。

カブちゃんはそりゃぁ乗ってて楽しいのですよ。

特に遊びに関しては、キャンプツーリングだってこなせるしね。

どこへ行くにも気兼ねしないし、あのトコトコ感と独特のシフト操作による

操ってる喜び!やはりこれは捨てられないし。。。

でもねぇ、これから梅雨時だし。。。。やっぱり雨はね、面倒臭いですよねぇ、雨は。

今現在は、雨の日はしょうがないからカッパ着て乗ってるんですがね、それも面倒なんだけど

ヘルメットのシールドに雨が直接降ってくるって感覚が久々で、そして「こんなに視界悪かったっけ??」と思っちゃう今日この頃。

んで、やっぱりあれ(↑)が恋しくなっちゃう訳で、また屋根付きスクーターを増車しようか

などと本気で考えましたよ。ホント。

トリシティ155の屋根付きがいいなぁなんて思ってましたが、価格見て即却下(笑)。

屋根付きって新車はもちろん中古も高過ぎるでしょ。ま、屋根だけで13万ぐらいするから

しょうがないかとも思いますがねぇ。

増車したら停める場所の問題やら維持費の問題やらもあるし、せっかく3台=>2台に

減らしたのになんだかなぁという、まぁほんとにいろいろ悩みました。挙句。。。

これ(↑)が届いたっちゅうところから今日の本題ですわ。

もともとカブには屋根ってない(当たり前)、オプションでも用意はない(これも当たり前か)。

唯一あるのが(株)アイオー社のルーフシールドなんだけど(これ↓:写真拝借)

いやぁ~、ないなぁ~と。(耐久性とかあんまり評判も良くないみたいだし…)

で、見つけたのがこれ(↓ ※これとかあれとか多すぎっ!とか言わない)

これならまだ許せるっ!(トリーテクノさん、スミマセン(^_^;))

(株)トリーテクノのCustomyシリーズ。

ただし、カブ用のラインナップは無いようで、直接問い合わせてみた。

だって、カブプロなら装着できそうじゃないですか、これ(↑:上図)

それにこれ、取り外しも簡単ということで、雨が絶対降らないと確信できる日は

外しちゃって使えるというじゃないですか。

ということで、さっそく妄想してみる。

無理やり合成写真(↑)。合成仕上げが甘々なのはこの際目をつぶってください。

あ~、なるほどね。こんな感じか。まぁ悪くないんじゃないの?

働くカブには意外と似合ってるんじゃね?私的には外観も合格です。

で、トリーテクノさんもやってくれるというので

カブの寸法測ったりあれこれメールでやり取りすること40日あまり。GW後半の5/3に届いたのが

これ(↑)。SC-01という型番が手書きなのが良い(笑)。たぶんスーパーカブの

頭文字だと思われる。製品番号は001番となっていた。

トリーテクノさんとのやり取りはとても信頼できたので、あとは製品がどうか?というところ。

取付実績のない(つまり後に新製品となりうる)車種の場合、データの提供(寸法など)と

取付後の写真数枚を提供することを条件に割引してくれるらしい。

というわけでルーフシールドの半額以下でご提供いただきました!

しかも出荷前の点検で屋根のシールド部分に傷があったとのことで、

部品交換してくれた(らしい、その分2日届くのが遅れたけど)。ま、こういうとこ大事でしょ。

GWはいろいろ予定が入っていたため、最終日の5/6に、開梱取付作業を行った。

梱包の中身はこんな感じ。

オプションのサイドパネルとサイドバイザーもキャンペーン中とのことで無料でご提供いただいた。

取説とその他備品。梱包の段ボールもそうだが、こちらも手作り感満載(笑)。

でも好感が持てますし、私は個人的にこういうの好きです。

真ん中の青っぽいパッケージはご存じ「ゼロワイパー」。

今回の屋根取付に当たっての懸念材料はやはりワイパーをどうするか。

当然電動ワイパーが一番良い!というのが私の持論ですが、残念ながらCustomyには

設定がないのですよ。

このあたりもメールでやり取りしたんだけど、トリーテクノでもこの件は承知していて

今の商品では

1)ゼロワイパーなど撥水ケミカルを使う

2)分割式フロントパネルにより前方3cmぐらい隙間をあけて視界をキープ

3)停車時にはハンドワイパー

という3つの方法を提供している。これらについての私見は

1)は期待していたけど、どうやら塗布するのにコツというかタイミングがあるらしく

特に「雨が降る直前に塗るのがベスト」というのはちょっとどうかと。。。

ていうかいろいろ面倒臭いから屋根付けるのに、雨降るたびに、いや、雨が降りそうになるたびになんて塗ってられんじゃないかいっ!(でもいずれ試してみるけどね)

2)これは期待している。3cm程度の開口部でどの程度視界確保ができるのか?

また、本当に気になるほど雨が侵入してこないのか?

3)は、まぁ無いよりゃマシ 程度にしか考えていない。

というかたぶん取付しない方向で。

実は、「まぁ何とかなんだろう」程度にしか考えてなかったりするのですがね(笑)。

なんなら最後は自力で電動ワイパーつけるか、とかね。

でも、たぶん何ともならないのもこの部分かとも思ってますが(苦笑)。

屋根付きバイクで一番の懸念材料はやはり雨の日の視界確保。

前に乗ってたスカブーは電動ワイパーだったので、この点はまったくストレス無しだった。

ただ一度、雨の日にワイパーのブレード取付部が壊れて動かなくなった時があり

このときはホント「死ぬか」と思うほど危険でした。

ほぼ前が見えない!ちょくちょく停まってスクリーンを拭いたり、ケミカル吹いたり

いろいろしたけど、まぁ難儀しました。

ケミカル類も善し悪しで、使ったことないけどゼロワイパーみたいに雨滴が全然スクリーンに

残らないなら問題ないけど、撥水だけで弱い雨だとスクリーンに雨滴が残る場合、

夜だとホント危険です。

前の車がブレーキ踏んだら、ブレーキランプの赤がスクリーンいっぱいに乱反射して

まぁ眩しいしなんも見えない。

この時は、「クソ、この屋根取っ払えないかなっ!邪魔だ~!」と本気で思いましたよ。

結局スクリーン横から顔を突き出して視界確保しながら何とか帰宅した思い出があります。

この経験があるから、この製品を選んでいるといっても過言ではありません。

それは、「フロントスクリーンが開く」というこの点。

最悪濡れるのさえ覚悟すれば、スクリーンをオープンして視界は確保できるわけです。

(全開にすると上下に40cmぐらいオープンします)

もちろん、だったら屋根なんかつけなきゃいいじゃんというご意見もありますが

それを言っちゃ~おしめぇよってことで(笑)。

だって屋根はあるんだから停まってるときは(風がなければ)そんなに濡れないはず

とか、3cmぐらいの隙間あけるだけでOKなら、前だってそんなに濡れないはず

とか、ゼロワイパー+3cmオープンの合わせ技できっといけるはず

とかの希望を持っての導入ってことです。

Customyそのほかの付属品

コクピットといっていいのかどうか、室内側につけるサンバイザー、

ルーフフレームにミラーを移植するためのアダプター、屋根が薄茶色の透明なポリカーボなので

日よけ用のサンシェード(よく車の窓に貼ってるやつ)など

さて、長くなったので実際の取り付けは別記事で。

昨日は下準備のみで終了してしまったので、今日は何とか取り付けまでこぎ着けたいと。

まずは、コネクタの作成。2口USB電源のマイナス側(黒)は、先っちょを切断して

コネクタ付属の金具に付け替え。根元の黒いのは防水用のゴム。

※実はこのゴムと一緒に金具をかしめたおかげで、コネクタを強く引っ張ると

金具をコネクタ内部に残して、ケーブルだけ引っこ抜けるという惨事に。

というわけでプラスもマイナスも1回やり直した。(泣)

んで、Cubに結線しちゃんと導通することを確認。

メインキーOFFで、こちらへの電源供給もストップします。

続いて配線作業。

例によって、「隙間からうまく入れられんかなぁ~」と、手抜き作業をもくろんだが

途中であきらめ、あっち開けたり、こっち外したりで結構大変なことに。

試行錯誤しとりあえずこんな感じに。

リアカメラの取り付けはこんな感じ。

ここまでで本日終了。。。

風が強く、めちゃくちゃ寒かったのでこれ以上の作業は無理っ!てことで。(笑)

この状態でしばらく運用していたが、

1)フロント部分がごちゃごちゃして気に食わない

2)リアカメラは両面テープだけだとすぐはずれそう

ってことで

USB電源の配置を変更。籠の中を上から見た図。GPSもここに。

USB電源本体を籠の下に。

だいぶすっきりしました。

リアカメラも角度調整してしっかりビス止め。

あとは、本体の防水をどうするか。。。。。

追記 2月17日

ニトリルゴム手袋をかぶせてみたが、見事に裂けて失敗。

ビニール袋だとかっこ悪いから却下。

シリコンゴムのなんちゃらケースで丁度よいのがないか散々探し回ったが見つからず。。。

結果、バスコークで穴をすべて塞ぐという。。。

なんだか痛々しい姿に。。。

ところが、だいぶ以前に風呂の補修に使ったあまりのバスコークNってやつを使ったもんだから

これがいつまでたっても固まらない。。。乾かない。。。

ネットで調べてみたら、バスコークNって古くなるとなんちゃらいう成分がぬけて

固まらなくなるらしい。。。。

どうりで、あの時、余ったバスコークNのチューブをぷにゅぷにゅして

「おっ、これ余ってるじゃん。おっ、まだ固まってないから使えんじゃん!」

となった訳だ。(普通こういうのって古くなるとチューブのなかで固まるでしょ?)

ああ、どうしよう。。。

◆追記(2018/03/01)

結局、バスコークは表側をふき取って中はそのまま。

いろいろ試行錯誤した挙句。。。

こんな感じに。

100均で買ったデジカメケースに穴開けたりなんだり。(笑)

一応防水スプレーかけておいたが。

まぁ、これだけやっときゃ、そうそう濡れないんじゃないかと。

最後の仕上げに。。。

「録画中」ステッカー。

夜は反射板になるよん!

まずは、コネクタの作成。2口USB電源のマイナス側(黒)は、先っちょを切断して

コネクタ付属の金具に付け替え。根元の黒いのは防水用のゴム。

※実はこのゴムと一緒に金具をかしめたおかげで、コネクタを強く引っ張ると

金具をコネクタ内部に残して、ケーブルだけ引っこ抜けるという惨事に。

というわけでプラスもマイナスも1回やり直した。(泣)

んで、Cubに結線しちゃんと導通することを確認。

メインキーOFFで、こちらへの電源供給もストップします。

続いて配線作業。

例によって、「隙間からうまく入れられんかなぁ~」と、手抜き作業をもくろんだが

途中であきらめ、あっち開けたり、こっち外したりで結構大変なことに。

試行錯誤しとりあえずこんな感じに。

リアカメラの取り付けはこんな感じ。

ここまでで本日終了。。。

風が強く、めちゃくちゃ寒かったのでこれ以上の作業は無理っ!てことで。(笑)

この状態でしばらく運用していたが、

1)フロント部分がごちゃごちゃして気に食わない

2)リアカメラは両面テープだけだとすぐはずれそう

ってことで

USB電源の配置を変更。籠の中を上から見た図。GPSもここに。

USB電源本体を籠の下に。

だいぶすっきりしました。

リアカメラも角度調整してしっかりビス止め。

あとは、本体の防水をどうするか。。。。。

追記 2月17日

ニトリルゴム手袋をかぶせてみたが、見事に裂けて失敗。

ビニール袋だとかっこ悪いから却下。

シリコンゴムのなんちゃらケースで丁度よいのがないか散々探し回ったが見つからず。。。

結果、バスコークで穴をすべて塞ぐという。。。

なんだか痛々しい姿に。。。

ところが、だいぶ以前に風呂の補修に使ったあまりのバスコークNってやつを使ったもんだから

これがいつまでたっても固まらない。。。乾かない。。。

ネットで調べてみたら、バスコークNって古くなるとなんちゃらいう成分がぬけて

固まらなくなるらしい。。。。

どうりで、あの時、余ったバスコークNのチューブをぷにゅぷにゅして

「おっ、これ余ってるじゃん。おっ、まだ固まってないから使えんじゃん!」

となった訳だ。(普通こういうのって古くなるとチューブのなかで固まるでしょ?)

ああ、どうしよう。。。

◆追記(2018/03/01)

結局、バスコークは表側をふき取って中はそのまま。

いろいろ試行錯誤した挙句。。。

こんな感じに。

100均で買ったデジカメケースに穴開けたりなんだり。(笑)

一応防水スプレーかけておいたが。

まぁ、これだけやっときゃ、そうそう濡れないんじゃないかと。

最後の仕上げに。。。

「録画中」ステッカー。

夜は反射板になるよん!

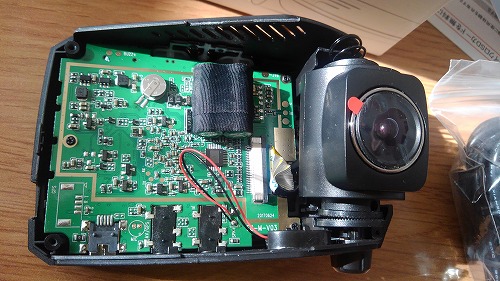

ラパンにドラレコつけたので、調子こいてついでにCubとE46用に追加購入。

全部同じのも芸がないし、リアカメラの解像度に不満もあるので、1セットはapman C860に

してやった。(ちょうどタイムセールで安かったし)

開梱。左がYAZACO Y890、右がapman C860。

ひっくり返すとこんな感じ。

=YAZACOのいいところ=

・安い

・Amazonレビューで★5つつければ16GBのmicroSDカードがもらえる

・GPSアンテナがついてる(写真中央のボタンのないマウスみたいなやつ)

=apmanのいいところ=

・リアカメラの解像度が高い

・思ったより本体が小さい

・画面が大きい

というわけでCubにはYAZACO、E46にapmanを取り付けることに。

このほか

テスターとか

Cub用の取り付けステー作成キットを調達。

スマホの充電も考えて、2小口のUSB電源も。右はCubのEFIチェック用コネクタと

接続するためのHM090型4極の防水コネクタセット。

さて、まずは取り付けステー用の金具を作成します。

一文字金具の片方のビス穴にこんな感じで印をつけて

ちまちまとドリルで穴をあけて

何ていう工具か知らないけど、こういうので切り口を整えれば。。。

こんな感じなるのですね。

この穴はフロントスクリーンの留め金に共締めするための穴でございます。

赤丸んとこにね。上下どちらにしようか迷ったけど、いろいろな位置関係で上に決定。

で、さらにもうひと手間。

買ったばっかりだけど分解して

カメラ部分とかその受け側とか削ります。ってなんでかというと

このYAZACOは、ご承知の通り(?)車用であってバイク用ではありません。

メインカメラ部分がある程度の角度、回転できるようになっているのですが

もともと車のフロントガラスに貼り付けて使うことを想定しているので

私の想定している取り付け方だと、前方を撮影するには、ちと角度が足りなのですよ。

なので、わずかでも回転角度を稼ぐためにひと工夫というわけでございます。

これで2度ぐらいカメラの回転角が増えて、Cub装着時に乗車姿勢でなんとかモニタ確認と

前方撮影が可能になりました。

取り付けステーのほうは

塩ビパイプをいい具合にカットして、こんなのをつけて

こんな感じになります。

というわけで地味な作業をたくさんやったら疲れたので、今日はここまで。

全部同じのも芸がないし、リアカメラの解像度に不満もあるので、1セットはapman C860に

してやった。(ちょうどタイムセールで安かったし)

開梱。左がYAZACO Y890、右がapman C860。

ひっくり返すとこんな感じ。

=YAZACOのいいところ=

・安い

・Amazonレビューで★5つつければ16GBのmicroSDカードがもらえる

・GPSアンテナがついてる(写真中央のボタンのないマウスみたいなやつ)

=apmanのいいところ=

・リアカメラの解像度が高い

・思ったより本体が小さい

・画面が大きい

というわけでCubにはYAZACO、E46にapmanを取り付けることに。

このほか

テスターとか

Cub用の取り付けステー作成キットを調達。

スマホの充電も考えて、2小口のUSB電源も。右はCubのEFIチェック用コネクタと

接続するためのHM090型4極の防水コネクタセット。

さて、まずは取り付けステー用の金具を作成します。

一文字金具の片方のビス穴にこんな感じで印をつけて

ちまちまとドリルで穴をあけて

何ていう工具か知らないけど、こういうので切り口を整えれば。。。

こんな感じなるのですね。

この穴はフロントスクリーンの留め金に共締めするための穴でございます。

赤丸んとこにね。上下どちらにしようか迷ったけど、いろいろな位置関係で上に決定。

で、さらにもうひと手間。

買ったばっかりだけど分解して

カメラ部分とかその受け側とか削ります。ってなんでかというと

このYAZACOは、ご承知の通り(?)車用であってバイク用ではありません。

メインカメラ部分がある程度の角度、回転できるようになっているのですが

もともと車のフロントガラスに貼り付けて使うことを想定しているので

私の想定している取り付け方だと、前方を撮影するには、ちと角度が足りなのですよ。

なので、わずかでも回転角度を稼ぐためにひと工夫というわけでございます。

これで2度ぐらいカメラの回転角が増えて、Cub装着時に乗車姿勢でなんとかモニタ確認と

前方撮影が可能になりました。

取り付けステーのほうは

塩ビパイプをいい具合にカットして、こんなのをつけて

こんな感じになります。

というわけで地味な作業をたくさんやったら疲れたので、今日はここまで。

うちに来てから、1000Km以上走ったので、オイル交換おば。

オイルはまぁ、メーカー指定でよいでしょう。

規定量は800ccだったかな。このカップで2杯分入れます。

納車時6,190kmだったので1,265kmで交換。

そういえば並べて撮ってなかったのでついでに。

現時点での戦闘態勢です。

Versysはそろそろ車検。

ちょっと試しに走っときましたが、エア抜け、バッ欠気味。

タイヤもひび割れが出てきているのでこのまま通るかちょっと不安。

そして何より、乗り手がカブに慣れちまって、ギヤチェンジやらウィンカーやら

もうね、ぎくしゃくしちゃって、ちゃんと乗れないという(笑)。

大丈夫か俺?

そー言えば、これも。

だいぶ前に、BOSSをいっぱい飲んで応募していたやつが届いたので

現在のかごの中はこんな感じになってます。

前回チョッツー時の反省会で、「腰が痛い」と言ったらMチ氏から

「ハンドル、変えてみれば」とのアドバイス。

そういえば、カブプロは並カブよりハンドルが低くて広い。

あまり気にしてなかったけど、ハンドル変えたらより乗りやすくなるかも。。。

というわけで早速調達。

上がJA10のハンドル。下がヤフオクでゲットしたJA07(110プロ)のハンドル。

どちらも純正品。

こうしてみるとハンドルポストからの高さがだいぶ違う。

ボケボケで済まんが絞り具合も結構違う。

手前がJA10、奥のバーエンドがついているのがJA07。

ノーマルJA10

JA07に交換後。(作業後ですっかり夜に。。。)

センスタをかけた状態で地面からの高さ(JA10)。だいたい105mm。

JA07。まぁ結構適当な測り方だけど、30mmぐらいはアップした感じ。

バーエンドからバーエンドまでの長さ。JA10はだいたい730mm。

JA07。見にくいけどだいたい710mm。20mmほどショートに。

ついでなのでバーエンドもJA07のほうが小ぶりなのでこちらを利用。

翌日、通勤で使って、多少調整。

ものすごく乗りやすくなって満足!

ウィンドシールドも今までより高い位置になり、防風効果もUP。

ハンドル幅も多少狭くなり、ミラーの高さも変わったおかげですり抜けも楽!

新型にしたときにハンドルはそのままJA07のをつけとけばよかったんじゃないの?

と思うほど私にはしっくり来たのでした。

カブプロは初めてのハンドル回りばらしだったのでいろいろ確認しながら

やったから多少時間がかかった。

AMはタン子の病院で、作業は午後からだったため、腰が重かったし(笑)。

例によってすんなりとはいかず、1か所引っかかったのが、右スイッチのポッチ。

(下図、赤丸部分)

左にはないことは調査済みだったのだが、まさか右にはあるとは。。。

この穴の位置がJA07のハンドルとは合わず、しょうがないので削っちまったさ!

でも、これがないからと言ってスイッチが回ってしまう心配もほぼないのでOKということで。

次は、左ウィンカー化かな。部品はもうハンドルと一緒にポチってあるのでね(笑)。

「ハンドル、変えてみれば」とのアドバイス。

そういえば、カブプロは並カブよりハンドルが低くて広い。

あまり気にしてなかったけど、ハンドル変えたらより乗りやすくなるかも。。。

というわけで早速調達。

上がJA10のハンドル。下がヤフオクでゲットしたJA07(110プロ)のハンドル。

どちらも純正品。

こうしてみるとハンドルポストからの高さがだいぶ違う。

ボケボケで済まんが絞り具合も結構違う。

手前がJA10、奥のバーエンドがついているのがJA07。

ノーマルJA10

JA07に交換後。(作業後ですっかり夜に。。。)

センスタをかけた状態で地面からの高さ(JA10)。だいたい105mm。

JA07。まぁ結構適当な測り方だけど、30mmぐらいはアップした感じ。

バーエンドからバーエンドまでの長さ。JA10はだいたい730mm。

JA07。見にくいけどだいたい710mm。20mmほどショートに。

ついでなのでバーエンドもJA07のほうが小ぶりなのでこちらを利用。

翌日、通勤で使って、多少調整。

ものすごく乗りやすくなって満足!

ウィンドシールドも今までより高い位置になり、防風効果もUP。

ハンドル幅も多少狭くなり、ミラーの高さも変わったおかげですり抜けも楽!

新型にしたときにハンドルはそのままJA07のをつけとけばよかったんじゃないの?

と思うほど私にはしっくり来たのでした。

カブプロは初めてのハンドル回りばらしだったのでいろいろ確認しながら

やったから多少時間がかかった。

AMはタン子の病院で、作業は午後からだったため、腰が重かったし(笑)。

例によってすんなりとはいかず、1か所引っかかったのが、右スイッチのポッチ。

(下図、赤丸部分)

左にはないことは調査済みだったのだが、まさか右にはあるとは。。。

この穴の位置がJA07のハンドルとは合わず、しょうがないので削っちまったさ!

でも、これがないからと言ってスイッチが回ってしまう心配もほぼないのでOKということで。

次は、左ウィンカー化かな。部品はもうハンドルと一緒にポチってあるのでね(笑)。

さて、今日はたくさんやることが。。。

準備を整えて作業開始。

さて、これ状態を変更していきますよ。

まずは簡単なところから。こいつ。

かぶせるだけ。。。終了。でもいい感じ。

続いて。。。

風防セット。

これから寒いのでね。

一度取り付けてみればなんてことはないんだが、説明書見ながらだとなんだかパズルみたいで

少し時間を食ってしまった。

いい感じだ。

そして、本日のメイン作業。タイヤ交換。

雪国からやってきた私のカブプロは、このようにスノータイヤを履いて納品されました。

まだ、ヒゲもついているし新しそうで、バリ山なのでこのまま履きつぶそうかとも

思ったのだが、あまりにも扁平、、、というか

もはや車のタイヤかと思うほど平。このためドライの路面では前輪の挙動が

多少不安定、直進安定性が悪く、コーナーリング中もタイヤの角で走るという

不安があり精神衛生上よろしくない。というわけで、夏タイヤに履き替え。

まずは外しやすい前輪から。

チューブはそのまま使うので、何が入っていたか記録のための写真。

続いて後輪。こちらも記録写真。前後でチューブも違うのがカブプロ。

IRCのNF30s 70/100-14 M/C 37PとNR35 80/100-14 M/C 49P。

安さと信頼の日本製ということで(笑)。

前後で3時間かかっちまった!

まぁ、30年ぶりのチューブタイヤの交換だし、初めてのカブだし、14インチだしってことで

こんなもんでしょ。

作業に先立ち、タイヤレバーも新調したのだが、これが使いやすかった。

なかったら半日かかったかも。。。

かなり「自分のカブプロ」だって感じになってきました。

交換時、6,283km。5,000kmもってくれれば、次は11,300kmぐらいで交換か。